【多元觀點】周世箴:〈為認知詩學與漢語詩歌詮釋搭橋〉

【多元觀點】

為認知詩學與漢語詩歌詮釋搭橋

周世箴

東海大學中文系退休教授

1.總論

一般概念隱喻並非某一詩人的獨創,而是文化成員將其經驗概念化的方式之一。作為文化成員之一的詩人,自然而然地運用這些基本隱喻來與其他成員(即讀者聽眾)溝通。[1]

詩歌的流傳有賴於語言常規的共通性,詩人作詩也必須依賴立基於其自身的體驗及其所處的文化中的基本隱喻與認知基模。同一文化的語言使用者了解並且共享的基本隱喻與認知基模,不但存在於偉大詩篇中,也存在於未受教育者的日常思維中,借助這些知識,我們可以彼此溝通。認知語言學的研究實證也顯示:在人類認知活動中扮演重要角色的感知覺能力(觀察、選擇、注意力)和人的想像力(認知基模、心理意象、隱喻和轉喻)等是語言使用者共享的,這就為語言認知理論與文學研究之間提供了架構橋樑的基礎。

發韌於Lakoff & Johnson 1980 [2] 的概念譬喻理論(CMT)開啟了一個風光無限的窗口,引領我探討詩歌中的譬喻意象、譬喻概念及其思維運作的奧秘,後又在Lakoff & Turner1989的「總體性隱喻閱讀」(a global metaphorical reading)理論啟示下,提出「知覺分解—感覺還原-閱讀過程透明化-意象分析整體化解析模式」的建構及運用,試圖突破詩文賞析的幾個問題:(1)傳統印象式感知方式常因感知慣性而陷入循循相因的困境;(2)重視孤立意象、忽視意象群的整體互動而斷章取義;(3)語義獨尊的意象解析淹沒了韻律美感的存在價值。(4)從語言學角度分析文學作品經常被批評為支離破碎。

所謂「透明化」閱讀與解析是針對直觀神悟式的不透明而言,使解析過程有跡可循,呈現在文學時空與現實時空的背景之中,便於同好間的溝通,便於教學實踐與導讀,也便於實踐者隨時循波討源地進行反思,檢討認知的歷程,分享審美的樂趣。所謂「知覺分解」是指對詩語言作透明化的知性解析,包括微觀層解析與宏觀層互動兩個步驟。微觀層解析將作品語言表現的基本單位:聲韻、節奏、語義、語法、意象分層解析,最小層次可達詞義內涵(義素)及字音基型(聲、韻)。宏觀層互動則針對詞彙意象與韻律如何在詩篇的宏觀背景裡聚合互動及其所引發的聲情效應。而「感覺還原」的運作,則是以「知覺分解」過程所呈現的微觀與宏觀層次的單位互動為基礎,發掘原始感知,對意象與韻律的單位互動而產生的新質進行思考、回味並深入原始感知層次。嘗試由微觀與宏觀互動的效應破壞習以為常的慣性期待。文字在詩中所營造的意象往往是錯綜交替、互相作用的,韻律也往往在其間推波助瀾。聲韻單位的微觀搭配,及其在宏觀架構中聲韻單位之間的異化與同化所形成的對照與呼應,均對表情達意的意象有互動效果。作品的特定空間因而呈現,並置或前後呼應的意象因而產生質變:約定俗成的用法因而產生新意、簡單的意象因而有了豐富的多層次的內涵。[3]

在此一認知基礎上建立了詩歌本位賞析法之認知基礎及其運作模式 (周世箴1998,2003)[4] ,近年又受心理空間理論(Mental Space Theory. Fauconnier, 1994, 1997;Fauconnier & Turner, 2002)以及「認知詩學」(Cognitive Poetics)的啟發,對先前建構的解析模式加以修正,改為「詩歌詮釋之認知基礎及其思維運作的互動關係」(見圖一)。

近期崛起的「認知詩學」(Cognitive Poetics)研究提出以文學文本的閱讀為研究目的,強調文學閱讀的體驗性、互動性和文學語境性,同時兼顧作者-文本-讀者的三元關係。有系統地統合了認知語言學頗具影響力的理論如:主體一背景(Figures and Grounds)、原型 (Prototype Theory)、認知指示語(Cognitive Deixis)、腳本與基模(Scripts and Schemas)、概念隱喻(Conceptual Metaphor Theory)、心理空間(Mental Spaces)、認知語法(Cognitive Grammar)等,並加以延伸發展為解析模式。此一研究方向與筆者多年來的實踐不謀而合,雖然概念隱喻(Conceptual Metaphor Theory)、心理空間(Mental Spaces)僅占其中的兩個項目,其實文本解析小至四絕,大致長篇敘事詩,其隱喻運作的解析,均必須或可能涉及認知指示語、主體一背景、腳本與基模以及認知語法等因素。所以整體而言還是可以稱之為「隱喻認知詩學」。

2.詩歌詮釋之認知基礎及其思維運作的互動關係

在此認知基礎上我們將「詩歌詮釋之認知基礎及其思維運作的互動關係」修訂如下圖 (見圖1):

對應心理空間模式(Mental Space Theory. Fauconnier, 1994, 1997;Fauconnier & Turner, 2002)而言:位於最上層的「悟」,涵蓋領悟或體悟,頗為類似BT多空間模式「融合空間」(Blend Space)中的湧現結構(Emergent Structure),經由「經驗感知融合層」碰撞而激活出的新質在此顯現。五感雜陳、無序同現或跳接的混沌一氣的整體感知,與視聽藝術共有,屬縱觀全局式的領悟。

至於原始感知層,則為一切感悟及理知的原點,在人類認知活動中扮演重要角色的感知覺能力(觀察、選擇、注意力)、肉身體驗的感知及行為中湧現的意象基模( Image-schemas)[5]與植根於文化的基本隱喻均立基於此一層次。文學評論家葉維廉(1992)在討論中國古典詩中的傳釋活動一文中指出感知能力的普遍性:

我們和外物接觸之初,在接觸之際,感知網絕對不是只有知性的活動,而應該同時包括了視覺的、聽覺的、觸覺的、味覺的、嗅覺的、和無以名之的所謂超覺(或第六感)的活動,感而後思。……「思」固可以成為作品其中一個終點,但絕不是全部。要呈現的應該是接觸時的實況,事件發生的全面感受。視覺、聽覺等絕非畫家、音樂家獨有的敏感,詩人(其實一般人)在接觸外物時都必然全面感受到。[6]

這顯示感官知覺無所不在,「原始感知層」也是文學創作與傳釋活動的原點,經由「原始感知層」之經驗活化,進而於「經驗感知融合層」促發整體互動、單位碰撞閃現新質的體悟以求喚起賞評者與讀者心靈深處的「共鳴與契合」,「引發一種生生不已的、接近原始之創作感的一種啟發和感動」,[7] 達到「意境重造」的「悟」境。

所謂「理知」,是對客體存在以及主體感知的知性思考,「因為話語所承擔的溝通與傳知的使命,明白達意合邏輯是其本色,對其慣性期待是合乎常規,線性有序是其常規結構特點。」[8]故由「話語理知層」亦可論詩歌,是詩歌的「骨」與「肉」之所在,也是「話語本位」的詩歌研究之著力點。可以言傳,可以解析,可以習得。講究知性解析的西方思維模式所切入的正是話語理知層。[9]修辭學研究的語言現象亦落實於此一層次。

「話語理知層」是我們生活中的語言現象,有實體對象與實體的情境依據,立基於「原始感知層」的經驗以及文化情境的人際互動,而「文本理知層」則在此基礎上由文字組成的文本呈現。當我們運用語詞(話語層)或文字(文本層)來表述時,浮現於語言表層的詞彙便成為索隱意象基模及概念隱喻存在的線索,可稱之為詞彙編碼。[10]以容器意象基模及概念隱喻為例,「內」、「外」、「中/內/裡」編碼容器本體;「空」、「滿」編碼容器狀態;「深」、「淺」編碼容器的容積;「出」、「入/進」編碼容器相關的互動位移狀態;「門」或「口」編碼容器出入通道;「門」或「蓋」編碼出入通道的開關器具,其功能是可以「開」、「關」、「閉」、「掩」、「鎖」。但容器出入口若被「關」、「鎖」或「看守」,其正面作用是包容或保護內容物(如「瓶/罐」、「巢」 (屬禽)、「家」「室」「牆」(屬人)),而負面作用則是限制內容物自由進出(如「籠」「牢」「監獄」),輕則限制其活動自由,重則使其窒息而死。當這些詞彙編碼有系統地群聚,便形成了容器詞彙場,提示了容器基模的隱形運作。

周世箴2013的研究顯示,唐詩中空間譬喻多屬容器隱喻,宮廷女子的生活形態與心境所屬角度往往是容器的負面作用:「人在容器內是禁錮」。[11]以白居易〈上陽白髮人〉為例,[12]立基於容器基模而衍生出一組容器譬喻概念:宮廷是容器、車是容器、時間是容器。詩中詞彙編碼如表容器實體:宮/車/房,表容器區隔:內/中/外,表容器狀態:空(房),表容器容量:深(宮),表容器開口(宮門),表容器開關狀態:閉 、守(宮門),以及表容器互動:入等。我們亦可由詞彙的對等(類聚的異同)觀察詩中隱喻的角度攝取及其所凸顯的訊息:此詩連用四個「入」字,搭配「守」跟「閉」,卻並無與「入」對等的「出」字以及與「閉」對等的「開」字,宮女終生幽禁的命運與無奈感因而凸顯。

由容器意象基模而衍生的容器概念譬喻比比皆是:宮廷是容器(上例)、身體是容器(下例)、時間是容器。而可由文字表層一目了然的意象隱喻如:「你的心如小小的寂寞的城」「你的心是小小的窗扉緊掩」(鄭愁予〈錯誤〉)、「侯門深似海」、「宰相肚裡能撐船」、「情深似海」等,亦可與上述同類詞彙編碼形成相關隱喻場。

作家及一般語言使用者均可突破詞彙搭配或句法的常規,或採獨具一格的方式與技巧將基本隱喻加以創意合成或延伸,如「春風又綠江南岸」(王安石〈泊船瓜洲〉)、「桃花潭水深千尺,不及汪倫送我情」(李白〈贈汪倫〉)、「紅杏出牆」等。經由我們對語音詞彙句法的語感及理知常識,可以審察特殊的表示方式與技巧,及因而顯現的特殊意圖與獨特風格特徵。與此相呼應的是Lakoff & Turner 1989由文學作品的觀察中歸納出日常譬喻的詩性運作之四種方式:創意延伸(Extending)、創意表述(Elaboration)、創意拼合(Combining) 以及創意質疑(Questioning)。[13]均對突破語言常規的創意有所論述及舉例。

3.具體解析實踐舉例

話語與文本兩個「理知層」是語音、詞彙類聚場以及意象隱喻的運作空間,也是捕捉文本的框架/腳本與基本概念隱喻的詞彙編碼之場域,是知性解析的著力點。從語言學的角度解讀詩歌,我最初是綜合運用雅克慎的對等原理、結構語意學的語義場理論與義素分析以及聲韻學的韻律知識(如下文柳宗元〈江雪〉的解析)。但是進一步的探討發現,文本透過詞彙語義的組合、對等與類聚等關係傳遞訊息,可稱之為意象類聚或詞彙類聚場(Lexical Field)。語音、詞彙、語義在文本中的對等、呼應、類聚以及場的效應,及其在語篇銜接中的功能,往往亦可由各層次的類聚、對等及場的效應而衍生錯綜複雜的隱喻來源域。透過多元關係繫聯網絡所顯示的訊息,可辨析其間的概念互動及其在詞彙層及語篇層的隱喻運作。以下將以柳宗元〈江雪〉為例,從對等類聚微觀類聚感知、意象場詞彙類聚感知與聯想以及語音的隱喻效果來綜合論述:[14]

柳宗元〈江雪〉:

千山鳥飛絕,

萬徑人蹤滅,

孤舟簑笠翁,

獨釣寒江雪。

上文提到對等的詞彙如果其中之一不出現,〈上陽白髮人〉連用四個「入」字,搭配「守」跟「閉」,卻並無與「入」對等的「出」字以及與「閉」對等的「開」字,宮女終生幽禁的命運與無奈感因而凸顯。而〈江雪〉一詩中對等的詞彙成群出現,卻形成另一類的凸顯:強化共性。

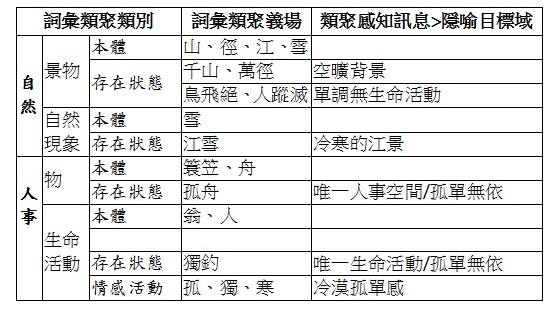

表一:對等類聚微觀類聚感知

表二:意象場詞彙類聚感知與聯想解析模式

以上圖表中「義素共性」與「語義類聚感知」可等同於二域模式中的角度攝取與隱喻目標域意象解析,以上解析顯示,此詩有「空無冷寞」的自然背景意象與「孤獨寒」的人事主體意象,二者互動營造整體意境並凸顯整首詩的隱喻目標域。其實,聲情在音效方面的作用也不可忽視,一首二十字的短詩中竟有五個入聲字「笠獨絕滅雪」,佔全部字數的四分之一,韻腳「絕滅雪」選擇入聲韻,應非偶然。其短促斷裂的音效遠在讀者從字裡行間品味出「空無冷寞」與「孤獨寒」的意境之前,已傳達了訊息。「孤寒江」為喉音聲母字,「孤獨江」聲母為塞音,且「孤」為細微級韻字,此一聲韻類聚突顯了全篇主調,有其隱喻功能。

如將原詩入聲韻腳由非入聲字「渺杳曉」取代,「雪」字雖保留但由韻腳位置移入句中,將喉音聲母「孤」字由非喉音聲母「扁」字取代,入聲字「獨」由平聲字「臥」取代,原詩遺世獨立的孤傲淒清的聲情訊息頓時轉為平淡自在的閒適。同時,意象單一的「扁」、「臥」取代聲情與意象稠密的「孤」與「獨」,其訊息量當然也頓減。讀者可是以南方方言朗讀,試比較將韻腳入聲「絕滅雪」(標「」)以及「孤」「獨」二字(標底線)替換後的聲情感知,二者之差異因而彰顯:

柳氏原作:

千山鳥飛「絕」,萬徑人蹤「滅」,孤舟簑笠翁,獨釣寒江「雪」。

筆者改作:

千山鳥飛「渺」,萬徑人蹤「杳」,扁舟簑笠翁,臥釣雪江「曉」。

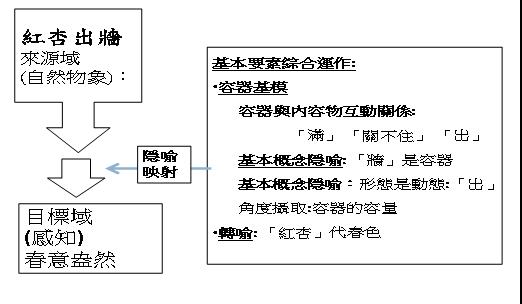

錯綜複雜的隱喻與轉喻的交互關係及其隱喻延伸運作不一定是出自某一詩人的獨創,也可能是語言文化群體中的集體創意。隱喻映射本質上反映出我們處置所處世界的概念經驗。在映射過程中,意象基模(Image-schemas)、基本互動關係(Basic Correlations)、文化價值判斷(Culture-dependent Evaluations) 以及映射過程中的角度攝取(Perspective Taking)都是其中的重要元素。基本互動關係「引導我們理解所處世界中的事件和行為」,[15]文化價值判斷,指受特定文化影響而作的價值判斷,而角度攝取反映了語言使用者的認知聚焦。以下以「紅杏出牆」為例:[16]

「紅杏出牆」出自宋人寫春景的詩句:「春色滿園關不住,一枝紅杏出牆來。」(宋‧葉紹翁‧〈游小園不值〉),其原意是描寫春意盎然。「紅杏出牆」所描述的是靜態的形式,視覺性凸顯的「紅杏」轉喻春意。「牆」蘊含了容器概念,院牆有界,也是一個限制或保護內容物的實體空間,所以「花園是容器」。「滿」「關不住」「出」蘊含了容器與內容物之間互動關係,此處的角度攝取是容器的容量。而「出」是由所屬空間伸展到外面的形態(靜態)或離開所屬空間的行為(動態)概念,此處的攝取角度屬前者,但隱含了形態即動態(Form is Motion)隱喻概念。

圖三:自然景物「紅杏出牆」隱喻感知狀態「春意盎然」解析:

受文化性因素的影響,描述「春意盎然」感官感受的實體的容器界線(牆) 在此一層次抽象延伸為「婚姻的範圍」,延伸為「婚姻是容器」的概念隱喻。容器概念的角度攝取有所擴展,包括了容器外殼保護或限制內容物(隱喻婚姻規範)、容器與內容物之互動關係為內容物出界不利內容物的完整性(隱喻破壞婚姻關係)等角度。「出牆」之靜態形式靜態形式理解為動態移動,延伸為發展婚外情的主動行為「超出婚姻規範」,文化價值判斷為不道德的。「紅杏」在文化性普遍共識的概念隱喻「女人是花」基底上隱喻女性,而「紅杏出牆」隱喻延伸為女人的行為:不守婦道/偷情。我們之所以了解是因為這些文化性價值判斷是語言使用者所共享的知識。其運作解析如下圖(縱向箭頭標示延伸軌跡,橫向箭頭標示關聯性):

圖二:自然景物「紅杏出牆」隱喻感知狀態「春意盎然」解析:

參考文獻

[1] George Lakoff and Mark Turner, 1989, More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor (Chicago: University of Chicago Press), p. 8.

[2] George Lakoff & Mark Johnson, 1980, Metaphors We Live By (Chicago: The university of Chicago Press).

[3] 以上參見周世箴,2003,《語言學與詩歌詮釋》(臺中:晨星出版社),頁195-197。

[4] 該模式初稿見周世箴,1998,〈聲韻與詩歌——聲韻類聚的聲情作用〉,第十六屆全國聲韻學研討會,1999收錄於《聲韻論叢》第八輯,頁35-90。其第一次修訂版融入周世箴,2003,《語言學與詩歌詮釋》(臺中:晨星出版社)第六章的詩歌詮釋理論。第二次修訂版加入敘事學角度,參見顏靜馨、吳賢妃、周世箴,2013,〈認知詩學視野下的漢語古典詩歌敘事學芻議〉,第三次合作修訂版,聚焦於詩歌本位賞析法之認知基礎及其運作,參見周世箴、吳賢妃,2014,〈白居易〈上陽白髮人〉:認知詩學角度的綜合思考〉,第十屆通俗文學與雅正文學──「語言與文字」國際學術研討會(臺中:國立中興大學,2014年10月24-25日)。圖一為第四次修訂版。

[5] 明確提出「意象基模」(Image Schemes)概念並加以詳細論述的是Johnson 1987、Lakoff 1987: 271-275 & 416-461,和Johnson & Lakoff 1999。

[6] 葉維廉,1992,〈中國古典詩中的傳釋活動〉,《中國詩學》(北京:三聯書店),頁22。

[7] 葉嘉瑩,1992,〈關於評說舊詩的幾個問題〉,《中國詞學的現代觀》(長沙:岳麓書社),頁207。

[8] 周世箴,2003,頁162。

[9] 周世箴,2003,頁165。

[10] 參見Lakoff, 1987, p. 384。某一語言的詞彙可在表層形成概念譬喻的編碼(code)。

[11] 周世箴,2013,《感官再體驗,走入新「詩」界:認知詩學視野下的漢語敘事詩》(NSC 101-2410-H-029-038-)。

[12] 參見周世箴、吳賢妃,2014,〈白居易〈上陽白髮人〉:認知詩學角度的綜合思考〉第十屆通俗文學與雅正文學──「語言與文字」國際學術研討會(臺中:國立中興大學,2014年10月24-25日)。

[13] George Lakoff & Mark Turner, 1989, More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor (Chicago: University of Chicago Press), pp. 67-72。同時參見周世箴譯注導讀(Lakoff & Johnson 1980原著),2006,《我們賴以生存的譬喻》(臺北:聯經出版公司),〈中譯導讀〉,頁60-63。

[14] 依據周世箴,2003,第8章第8-3節,頁202-205修改。

[15] Friedrich Ungerer & Hans-Jörg Schmid, 2006, An Introduction to Cognitive Linguistics (2nd Edition);彭利貞等譯,2009,《認知語言學入門》(上海:復旦大學出版社),頁132-133。

[16] 此段解析取自周世箴,2012,〈認知詩學的理論與實踐初探〉,《語言傳播與詩學評點》──「修辭格之多元詮釋與教學」學術研討會論文集二(臺北:新文豐出版股份有限公司),頁14-16。